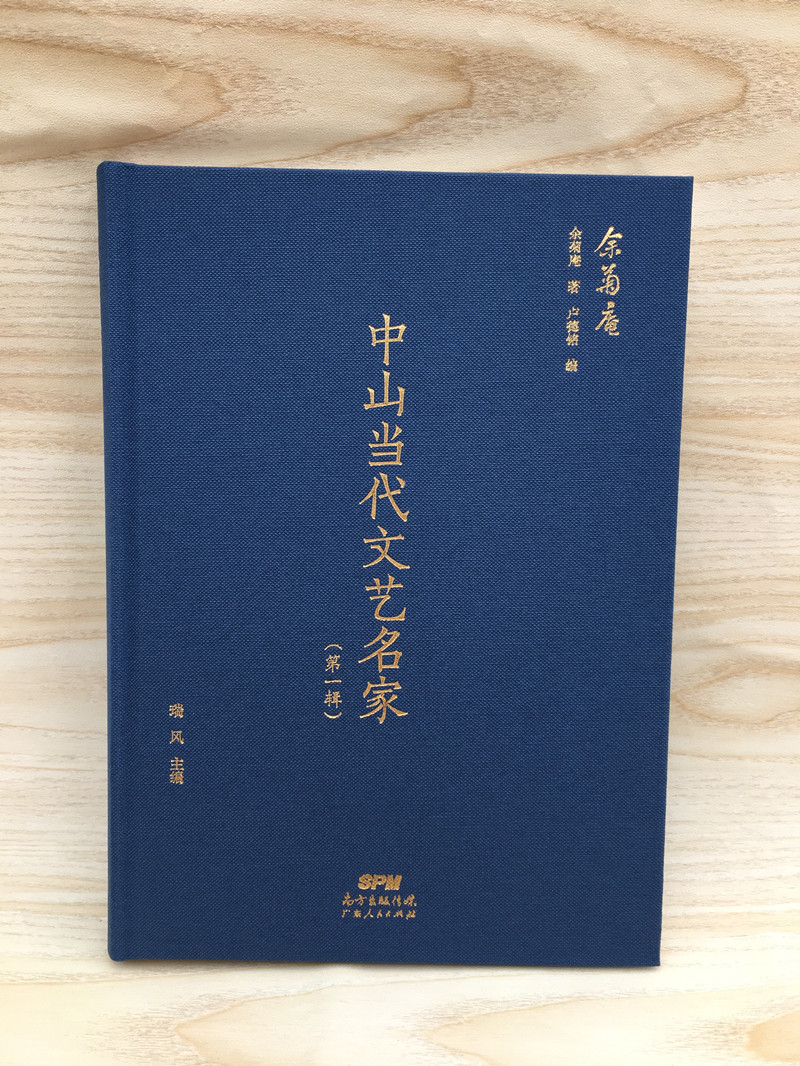

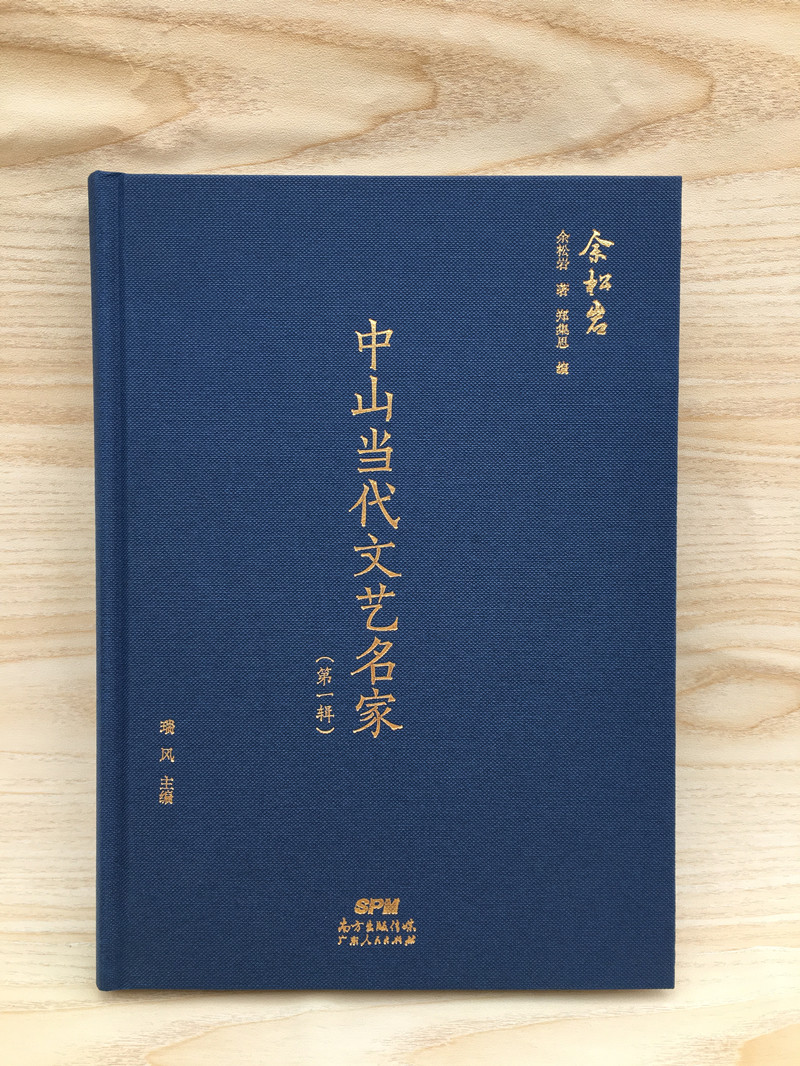

作為中山迎接中華人民共和國成立70周年、獻禮建黨100周年的重點出版項目,廣東人民出版社從2019年起策劃的“中山當代文藝名家”叢書日前出版了第一輯,收錄了余菊庵、余松巖、何廉、何福友四位名家。 該系列叢書收錄了新中國成立以來,長期活躍在中山文化藝術界,對中山文化藝術事業發展做出突出貢獻,在全省乃至全國有較大名氣,作品有說服力的名人名家,包括余菊庵(詩書畫印)、余松巖(文學)何廉(攝影)、何福友(民歌)、高永(戲劇)、李錫武(油畫)、陳錦昌(民歌)、繆文森(戲劇)等。收錄的內容包括名家生平小傳、作品精選、他人對其文藝創作的評論文章、創作年表等。每種圖書20萬—25萬字,配數十幅圖片。原中山市文化局局長鄭集思作為叢書編著之一,為其撰寫了約1.2萬字的總序,現摘抄部分與讀者分享。

中山市城區石岐的山峰最高處是煙墩山,又名阜峰。人們把煙墩山的花塔叫做“阜峰文筆”,建立它的初衷當然和那時的風水觀有關,說它是網住了財富不讓流走的兩根繒棟之一,而我以為,這和香山人的文化祈盼和追求更有關,寓意崇禮尚文,教化一方。之后400年的歷史事實也的確如此,中山的后輩們沒有辜負先人的期盼,為國家、為民族培養和推送了一大批英豪俊彥。中山除了在政治、經濟、軍事方面人才輩出外,在文化藝術方面的也是洋洋大觀的,除了離開家鄉以全國全世界為舞臺的邑人外,一直在中山這片土地上勞作耕耘的文化藝術家,也是碩果累累,添彩鄉邦的。

20世紀70年代中期,我作為文學青年參加全縣的文聯代表大會時,便聽到一連串為之仰慕的名字。文學的余松巖、龍奇、劉居上,戲劇的高永、繆文森,音樂的老鐵、陳錦昌、許樹堅、文石耳、梁翠媛、陳遠、何福友,攝影的何廉、陳棠,美術書法的李錫武、余菊庵、黃霞川、王俠君、黃劍培、胡煥良、劉大邦、梁欣基、毛公弼、黎宏忠、方成伯、馬中、李君田、高植謙……這是從20世紀50年代開始至今的中山本土藝術創作中堅,他們經歷了中山各個不同的歷史時期,從藝術的角度記錄和表現著中山人,為中山留下了一大批帶著鮮明家鄉特色的藝術形象。

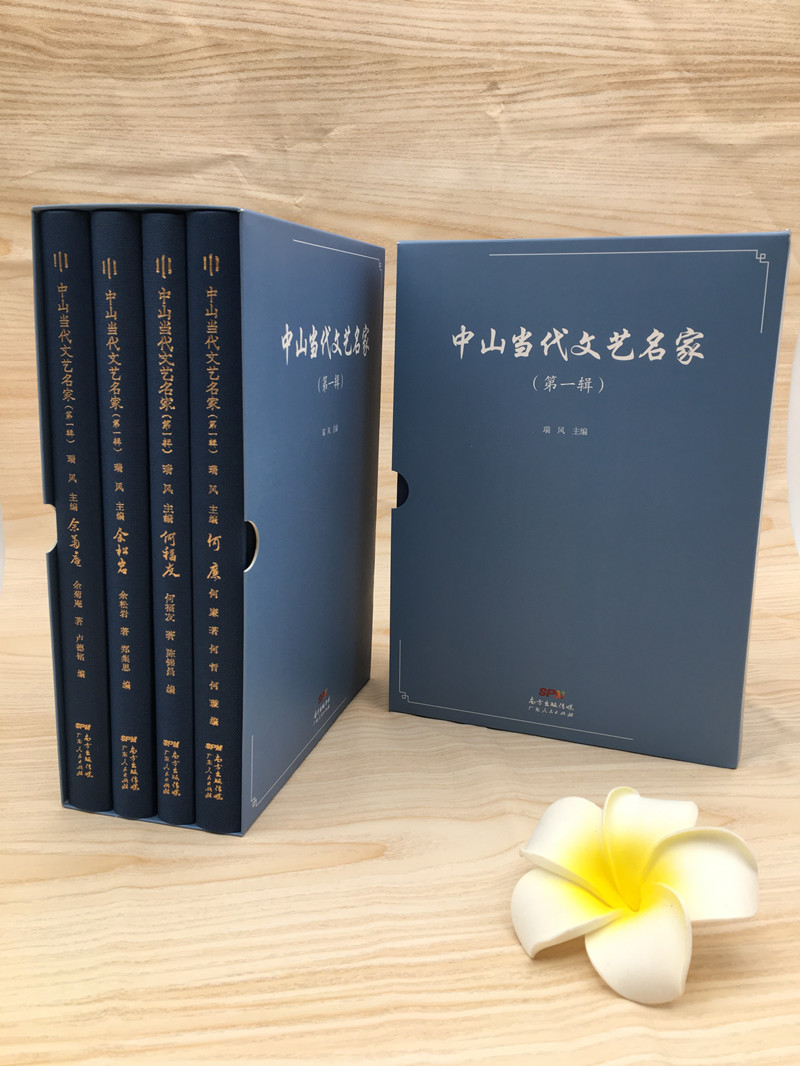

《中山當代文藝名家·何福友》內收錄的老照片和歷史資料。

在新中國成立初期,謳歌新社會、新生活是他們發自內心的真誠。當時他們大多是業余作者,他們切身感受著新時代的溫度,在工余閑暇中把所有的熱愛都傾注在藝術創作中,為我們留下了那個時代的筆墨和影像。哪怕是在文化藝術遭受到摧殘、萬劫不復的年代,出于對文化藝術的熱愛和執著,荒漠年代里也沒有完全放下手中的筆,在窄窄的縫隙中呵護著冬眠中的文化藝術根芽,頑強地開出幾朵獨特的花,在縣級行政建制屬于佛山專區(后來稱“地區”)時,全專區十多個縣中,中山的藝術創作也是名列前茅的。

20世紀70年代末進入創作的一撥作者是在前輩的傳與承中成長起來的,我也是屬于這一群體的。他們如饑似渴地吮吸曾一度斷糧的優秀的傳統文化藝術營養,惡補世界優秀作品的閱讀學習課程,拓寬視野,提高修養,逐步成為藝術創作的主力軍。隨著可供發表的刊物增多,藝術創作從數量到質量的提升,讓中山的作品出現前所未有的泉涌。以前只要在省級報刊發表一件作品就會轟動本地文壇或影響社會的事件在逐漸減少,在省級乃至國家級刊物發表作品、辦展覽、出書甚至獲獎都不是什么稀奇事,藝術創造與中山的經濟發展同步地提升。以廣東省文化廳每年公布的業余創作排名榜單為例,一個土地面積和人口數量在全省排名都在末位的城市,其藝術創作排名和GDP排名一樣,長期守據第五名,甚至一度沖上第三和第二名。當然,數量并不等于質量,但起碼形成了一種氛圍,在氛圍的醞釀和催化下,以前從未拿過的各類國家級獎項如群星獎、金鐘獎、曹禺文學獎,全國美協、書協、攝協等國展的入選和獲獎,全國劇協、舞協等評選獲獎年年都有“進賬”。成為各國家級文化藝術協會會員的名單越拉越長,在中山紀念圖書館、中山的博雅書店或中山書展,中山作品單獨設立書柜或展線,洋洋大觀。面對這些,我常常會發出今非昔比的感嘆。中山縣委、縣政府和升格后市委、市政府的重視和推動,文化行政部門和文聯的有效操作,這些都是文化藝術繁榮的大前提,有了這個前提,文化藝術工作者的努力就兩翼生風了。

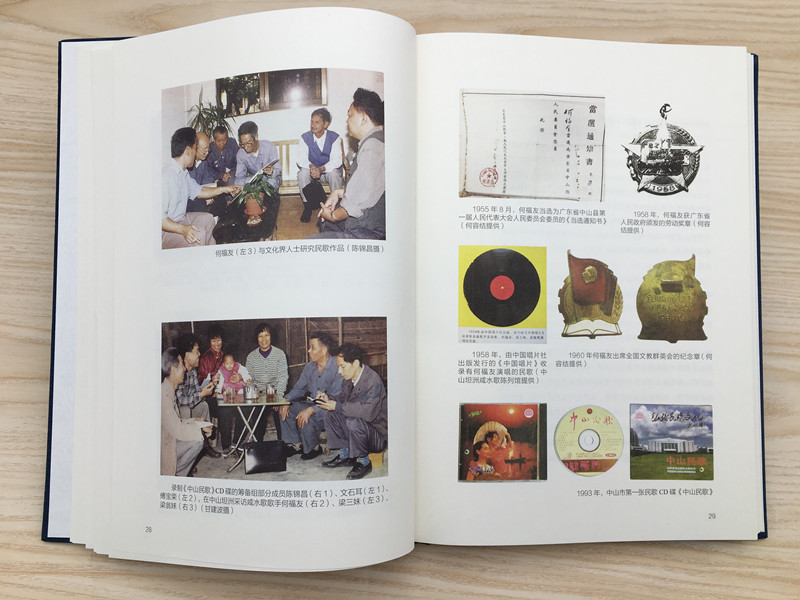

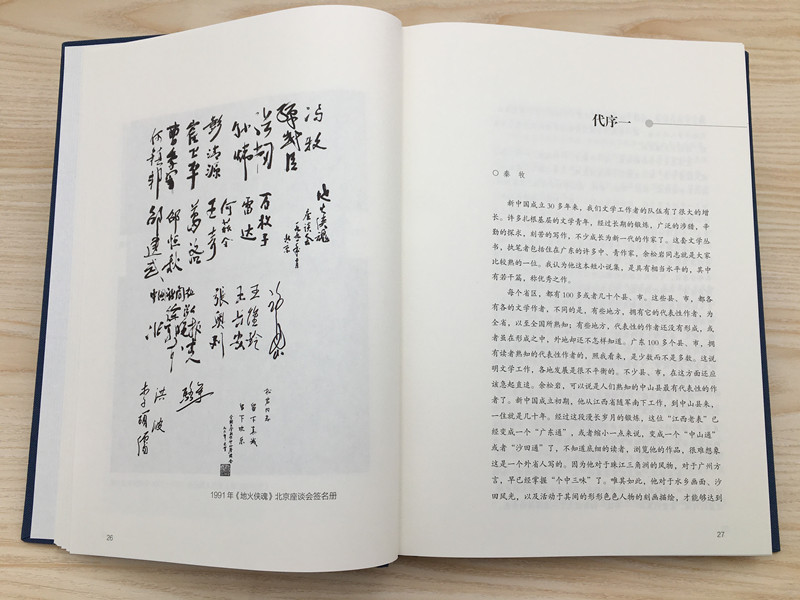

中國攝影名家為中山攝影家何廉題寫的書法。

中山的文化人與時俱進,中山的文化藝術創作從數量到質量也在與時俱進。創作者們以自己的耕耘抒發著對這片土地的摯愛,豐富著人民的精神生活,提升著這個城市的文化藝術品位。改革開放40年以來,創作者們的視野寬了,從當代關注到近代乃至古代,從腳下土地關注到了全國全世界;藝術形式豐富了,從以前小戲小品曲藝歌曲到今天的漆畫、雕塑、長卷風俗畫、大型戲曲和話劇等;創作隊伍大了,截至2018年年底,中山市文聯下屬各協會,擁有國家級會員200名,省級會員685名,與往日國家級會員三四名,省級員三四十名來比,中山話叫“蚊與牛比”,隊伍的實力對作品的質量和數量產生出決定性的影響;獲獎的級別高了,分量重了,傳播的范圍廣了,從以前作者口頭念叨的發表、演出、展覽以“過岐江”為目標,到今天不僅跨南嶺,還過長江黃河,還走出伶仃洋,越過太平洋,登上央視和北京舞臺展覽館,發表在國家核心期刊,獲國家級獎項世界級獎項都不是稀奇事。以前在省級報紙發表“一塊豆腐干”而轟動全市文壇內外的歷史成了今天回憶的笑談了。中共中山市委宣傳部每兩年有一次本市創作出版的優秀圖書的評選,我當過幾屆評委,面對著擺滿會議桌的百十本新書,我由衷地慨嘆當年的“豆腐干”。就在撰寫本文時,中山市作協一位副秘書長把《關于“第五屆香山文學獎”提名作品的公告》發給我,獨立成書的就有11種,能不感慨之?

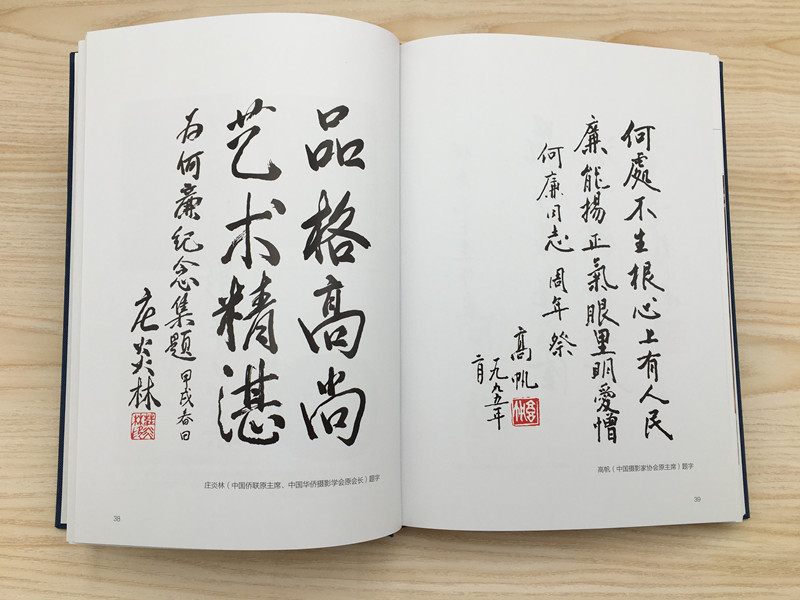

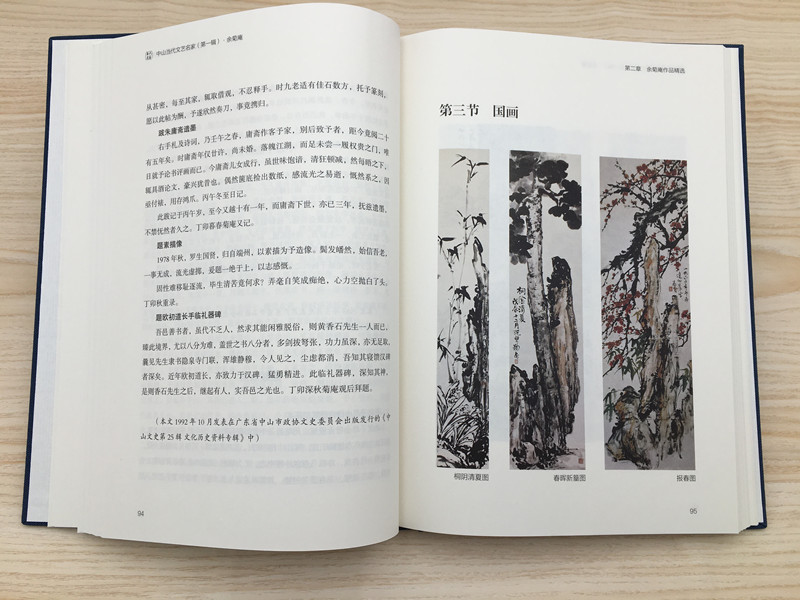

書中收錄的中山書法和美術界耆英名宿余菊庵的國畫作品。

竊以為,中山文化藝術的繁榮與以下幾個至關因素息息相關——

首先是中山市委市政府的重視。我曾任職文化行政部門和文聯的相關崗位,但我也是一名作者,有切身體會。在改革開放初期側重于抓經濟,全民經商,中山的文學藝術曾經一度跌入低谷,以至“中山有綠化沒文化”之調侃,且甚囂塵上,為此,我曾大哭一場。當然,這不只是中山特例,摸著石頭過河打濕鞋襪也是少不免的。這事引起上級領導重視后,調整加強了政策指導,調整完善了文化管理機構,支持了文化藝術協會和團體開展活動,增加了經費,培養和引進了人才,打破了禁區,信任鼓勵創作,營造了文化陣地與氛圍。釆取一系列措施之后,中山文化工作者努力奮斗,其付出不亞于任何經濟建設者和城市建設者,終于,中山后來居上,再上高峰了,文化藝術創作的省內排名與經濟建設排名看齊了。

其次是城市發展需求因素。一方面是文化藝術欣賞者的需求,物質生活改善了,精神生活也需同步趕上,中山的舞臺、展館、書架、媒體都需要豐富多樣的產品。另一方面是創作者想表達的需要,自我實現的需要。兩種需要,一供一求,共同作用,激發出一個繁花競放的今天。只有文化藝術的足夠強壯才能撐起一個城市的身體。回憶上述那些曾經的調侃,我認同文化藝術創作繁榮與否事關一個城市的文化形象的觀點,作為參與者,我感觸太多了。

再次是社會經濟長足的發展提供了有力的保障。俗話說,錢不是萬能,沒錢則萬萬不能。創作需要投入,各級各類的展示平臺建設也需要投入。這一點大家都容易明白,不再展開贅述。

最后,也是最重要一點,就是改革開放這一個大前提,它所締造的時代,所營造的氣候,所創造的條件是前所未有的,倘沒有這個前提,后面的推理就不存在了。

“中山當代文藝名家”叢書編著時間跨度大,涉及人事多,很多事情我不了解或知之甚淺,寫作時間不足一個月,急就之章,怎么寫也總有遺珠之憾,怎么評價也只是管中窺豹。文章定位重點介紹老一輩和各協會主席以及個別有特點的作者,這些人的代表性雖然不是準確無疑,但在無法達至面面俱到的情況下,好歹也算有個平衡標尺,有個說法。要說明的是,這非官方授意,乃個人孔見而已,倘若取舍失度,顧此失彼,掛一漏萬,有失輕重,萬望大家理解海涵。

我堅定地相信中山文化藝術的明天會更好。春夏秋冬朝午晚,煙墩山阜峰文筆的塔影如時鐘指針般輪轉著,祝愿其所向之處,妙筆生花,花飛滿城。

《中山當代文藝名家·余松巖》收錄的1991年《地火俠魂》北京座談會簽名冊(右圖)

◎◎◎《中山當代文藝名家(第一輯)》內容簡介◎◎◎

《中山當代文藝名家(第一輯)》不僅材料翔實,條理清晰,還收錄了一批新發掘、從未發表過的珍貴史料,以及編者通過大量核查資料,重新梳理、撰寫的人物小傳、創作年表等重要文章,極具歷史文化價值。該書的出版,也對弘揚、傳承中山本土優秀文化具有重要的社會價值。

《中山當代文藝名家·余菊庵》

余菊庵著,盧德銘編

余菊庵是中山書法和美術界的耆英名宿,是最著名的“掃地僧”。他深居小街陋巷,深居簡出,淡然功名利祿,篆刻、書法、繪畫既為生計,亦為自娛。余菊庵融會諸家,熟研碑帖,功力深厚。他的作品格調追古,仙風道骨,個性鮮明,自成我法。他還寫得一手古樸蒼遠詩詞,自號“海棠花館主”。直到1985年78歲的時候,中山市文化館和博物館為他舉辦了他人生的第一個個展,這才顯現他的廬山真面目,一時傾倒南粵。時任廣州美術學院院長郭紹綱專程登門拜訪,肅然起敬,把展覽邀至學院展出,并請余菊庵給師生們講課。楊之光觀后作了專題報告,稱之為“詩書畫印四絕”。關山月為之題詞贊曰“雪泥鴻爪”。林墉將其比喻為“村野蒼蒼燦爛的梅株”,慨嘆“人世間怎么這等忽視藝術”。自此以后,在一眾名家的推崇后,他被吸收為中國美術家協會和中國書法家協會的會員。

《中山當代文藝名家·余松巖》

余松巖著,鄭集思編

余松巖是中山文化藝術工作者的代表性人物。他自20世紀50年代開始文學創作,兒童文學中篇小說《海花》《漂流的愛》,長篇小說《地火俠魂》《虹霓》,短篇小說《追月》,散文《梅州觀樹》等都產生全國性的影響,長篇小說兩次獲得廣東省魯迅文藝獎。《地火俠魂》是描寫中山翠亨人陸皓東的歷史小說,在史料稀缺的情況下,他大量閱讀民國歷史,搜集嶺南民俗文化,為了一個賭博章節的描寫,專門邀友人帶他到葡京賭場觀察了兩天,只看不賭還被保安拉到一邊問話。《虹霓》被評為中國青年出版社自新中國成立以來十部優秀長篇小說之一。他把自己從一個江西南昌人變成地道的中山人,哪怕調到省作家協會做專職作家,還回到中山鎮區掛職體驗生活。有評論家認為,余松巖是改革開放時期描寫珠三角農村最好的作家,他以廣東三角洲地區的改革開放為背景,直面當下改革新潮和改革新人,作品既有生活真實感又有思想力度,藝術性達到了相當的高度,刷新了人們對中山的文學創作水平的認識。

《中山當代文藝名家·何廉》

何廉著,何哲編

何廉是中山改革開放時期攝影事業的開拓者。他從繪畫成功轉型進入攝影,作品《春雨貴如油》《萬里黃河一壺收》《金色的童年》先后獲得了全國攝影大賽的榮譽,是本土中山人成為中國攝影家協會會員的第一人。何廉另一項出色的才能是他的創新能力和策劃組織能力。在百廢待興的年代,他說服領導取得支持,硬是自己做木工做漆匠,以僅有的兩臺國產照相機為基礎,創辦起中山縣圖片社,繼而又成立中山縣攝影學會、中山市攝影家協會并擔任主席。何廉最具開創性的是他邀請中國攝影家協會、廣東省攝影家協會、政協中山市委支持主辦了《祖國頌》全國攝影公開大賽,這是中國首個以民間經費舉辦的萬元巨獎大賽。展覽在中國美術館開幕那天,全國政協副主席康克清出席剪彩,轟動了內地和港澳攝影界,對中國攝影事業的繁榮產生了積極的影響。2006年,何廉被授予紀念中國攝影家協會成立50周年突出貢獻攝影工作者獎。

《中山當代文藝名家·何福友》

何福友著,陳錦昌編

何福友,一個地道的坦洲沙田農民把民歌唱到了中南海。按現在的說法,何福友當是一個創作型歌手。其實,在中國的民歌傳統中,大部分農村歌手都是自編自演的,甚至是急中生智,即興編詞,開口就唱,當場“爆肚”賽歌。何福友就有這個能耐,他唱的是后來被列入中國非物質文化遺產(以下簡稱“非遺”)名錄的中山咸水歌。他唱過的或創作的歌有《釣魚仔》《海上珍珠容易揾》《送郎一條花手巾》《金斗灣》《我是沙田民歌手》等。從1958年開始,他邊認字邊寫歌,1956年和1960年兩次上京出席全國青年文學創作者會議與全國教育和文化、衛生、體育、新聞方面社會主義建設先進單位和先進工作者代表大會,是中山第一位廣東省音協會員。何福友創作的作品先后發表在《北京晚報》《人民文學》《廣東文藝》《嶺南音樂》《南方日報》《羊城晚報》上,被廣播電臺和唱片社或錄制播放或做成唱片。何福友是中山傳統文化的杰出繼承者,是中山農民的榮耀,也是中山文化的榮耀。